投稿日:2026.01.09 最終更新日:2026.01.23

OECD労働時間データから考える日本企業の課題と改善策

~属人化・同調圧力・メンバーシップ型雇用をどう再設計するか~

要点サマリ

- OECD加盟国の「1人当たり平均年間実働時間」は、長期的には多くの国で減少傾向にあり、日本も例外ではない

- 日本の労働時間は、主要先進国と比べて突出して長い水準ではないものの、低下のペースは緩やかであり、構造的に減りにくい特徴を持つ

- 欧州の一部諸国では、短い労働時間と高い就業率を両立する制度・業務設計が進展している一方、国による差異も大きい

- 日本では、雇用の安定や柔軟な役割分担を支えてきた人事・組織の仕組みが、結果として業務の属人化や労働時間の調整余地を小さくしている側面がある

- 労働時間の水準そのものではなく、「なぜ減りにくいのか」という構造要因を把握することが、今後の人事・組織改革の出発点となる

データ解説

OECDが提供する「Average annual hours actually worked per worker」は、実際に働いた年間総労働時間を就業者数で割った指標であり、残業時間や景気変動、雇用形態の構成などを含めて、各国の労働市場の特徴を総合的に反映する点に特徴がある。

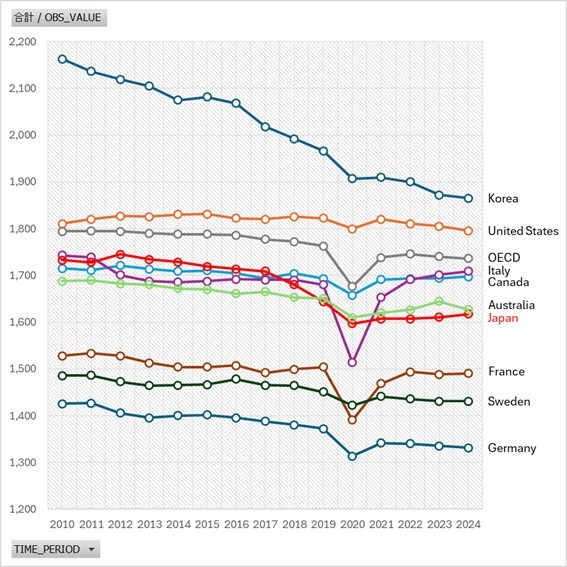

国際比較を見ると、韓国や米国、カナダ、イタリアなど、日本よりも年間労働時間が長い国も少なくなく、日本が国際的に見て突出した長時間労働国であるとは一概には言えない。一方で、フランス、ドイツ、スウェーデンなどの一部欧州諸国では、1,500時間前後の水準で安定して推移しており、比較的短い労働時間と高い労働参加率を両立している。

日本は2010年前後には1,700時間を超える水準で推移していたが、働き方改革をはじめとする制度対応の影響もあり、直近ではおおむね1,600時間前後まで低下してきている。ただし、その低下ペースは緩やかであり、制度改正のみでは労働時間構造そのものを大きく転換するには至っていないことがうかがえる。

このデータは、日本の労働時間が「長いか短いか」を単純に評価するためのものではなく、雇用慣行や業務設計、マネジメントのあり方が、労働時間の調整余地にどのような影響を与えているのかを考えるための比較材料として位置づけることが重要である。

【図表1:OECD加盟国労働時間の推移】

出典:OECD DATE Explorer(OECDオンライン統計データベース)

https://data-explorer.oecd.org/

対象:OECD加盟国中心(1950年代以降)

指標:“Average annual hours actually worked per worker” =「実際に働いた年間総時間 ÷ 平均就業者数」パートタイム労働者、フルタイム労働者対象 経済産業省「企業活動基本調査」(2024年調査、2025年公開)、厚生労働省「雇用動向調査」(2024年調査、2025年公開)に基づき作成

日本の人事上の課題と提言

日本企業においては、長く働くこと自体が目的化されてきたというよりも、雇用の安定や柔軟な役割分担を前提とした経営・人事の仕組みが、結果として労働時間に依存しやすい構造を生み出してきた側面がある。職務範囲が明確に区切られないメンバーシップ型雇用は、環境変化への対応力や組織内の協力関係を支えてきた一方で、業務の属人化や負荷の偏在を招きやすく、労働時間の調整を個人の努力に委ねがちであった。

今後の課題は、こうした日本型の強みを否定することではなく、事業環境の変化に対応できる形へと再設計していくことにある。具体的には、成果や貢献をより明確に捉える評価の考え方を取り入れつつ、業務の可視化・標準化・デジタル化を通じて、特定の個人に依存しない業務運営を進めることが求められる。また、ジョブ型の考え方についても、全面的な制度転換を目指すのではなく、主要な役割や専門領域から段階的に導入し、負荷分散や専門性強化に資する形で活用することが現実的である。

労働時間の短縮それ自体を目的とするのではなく、業務構造とマネジメントの見直しを通じて、限られた時間の中で成果を生み出せる組織へと進化できるかどうかが、日本企業の持続的な競争力を左右する論点となっている。

以上