最低賃金は10年間で40%増

~人件費コントロールの仕組みを~

目次

要点サマリ

- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」、「賃金構造統計調査」をもとに、2015年~2025年の最低賃金と時間当たり賃金単価の推移を解説します

- 最低賃金は2015年~2025年で大きく引き上がり、2025年は2015年と比較して約+40%の引き上げとなっています。また、時間当たり賃金単価は正社員で+11%、正社員以外で+19%と緩やかに上昇しています

- 社会要請による最低賃金引上げ、賃上げへの対応は必須ですが、同時に企業の人件費推移も把握し、適切にコントロールする仕組みを持つことが重要です

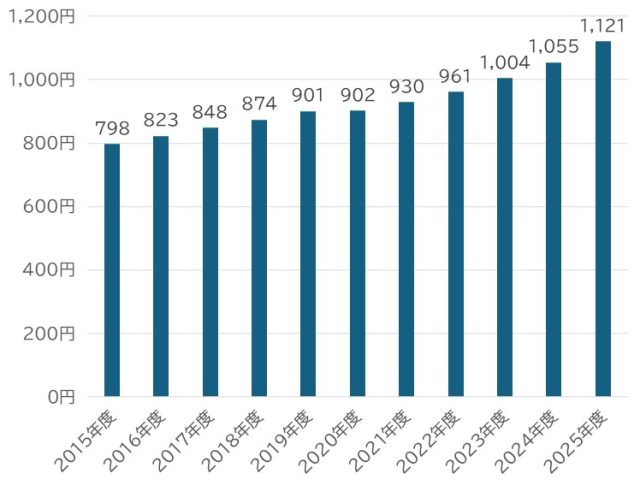

データ解説1:2015年度~2025年度の最低賃金(全国加重平均額)の推移

【図表1:2015年度~2025年度の最低賃金(全国加重平均額)の推移】

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」に基づき作成(2015年~2025年調査、2015年~2025年公開)

最低賃金は2015年から直近2025年までの間に、798円から1,121円まで上昇しています。2020年~2021年は新型コロナウイルスの影響により横ばいとなったものの、特に2021年度以降の毎年の引き上げ額は、28円、31円、51円、66円と年々拡大しています。これは、政府方針として最低賃金の全国加重平均1,000円越えを掲げたこと、物価高への対応が影響しています。

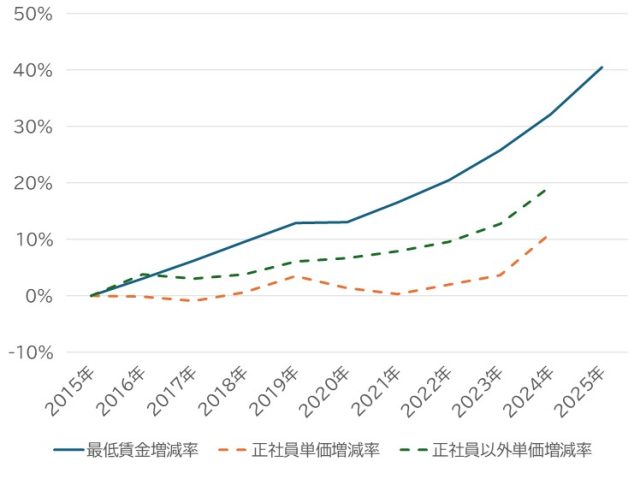

データ解説2:2015年を基点とした時の最低賃金と時間当たり賃金単価の増減

【図表2:2015年を基点とした時の最低賃金と時間当たり賃金単価の増減】

出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」、「賃金構造統計調査」に基づき作成(2014年~2024年調査、2015年~2025年公開)

※最低賃金増減率:2015年を基点とした増減率

※正社員単価増減率:正社員・正職員計/産業計/男女計/学歴計/企業規模計(10人以上)のデータから、2015年を基点とした賃金単価の増減率を示す。賃金単価は「きまって支給する給与÷(所定労働時間+残業時間)」で計算し、時給を表す。

※正社員以外単価増減率:正社員・正職員以外計/産業計/男女計/学歴計/企業規模計(10人以上)のデータから、2015年を基点とした増減率を示す。賃金単価の計算方法は正社員同様。

次に、2015年を基点とした時の最低賃金と時間当たり賃金単価の増減を見ると、最低賃金の上昇率は大きく、2025年は2015年に比べ+40%の上昇となっています。一方で、時間当たり賃金単価増減は正社員・正社員以外ともに、全体を通して緩やかな上昇となっています。2015年時点と比較すると、賃金単価(2024年時点)は正社員で約11%、正社員以外で約19%の引き上げ幅となり、最低賃金の引き上げ幅には劣ります。これにより、賃金の下限は引き上がるものの時間当たり賃金単価全体への影響は小さく、賃金レンジの上下の幅が小さくなっていることが考えられます。

人事施策への活用例

政府方針では、2020年代に最低賃金全国加重平均1,500円とさらなる引き上げを掲げており、人件費単価の上昇や賃金レンジ幅の縮小はより強まることが予想されます。そのため、年齢や勤続年数に基づく年功序列型の人事制度では、社員にとって昇給魅力が低下するだけでなく、企業にとっても人件費高騰につながるリスクがあります。これらに対応するためには、①成果・役割型の人事制度の導入、②人件費をコントロールする仕組みを持つことが必要です。①は成果・役割発揮を評価し、処遇に反映することで社員に報いる仕組みとすること、②は業績連動賞与の導入、労働生産性向上による残業時間抑制など人件費単価をコントロールする方法、採用人数や雇用区分別の人数を見直す等の人員管理適正化による調整方法が考えられます。自社の実態を把握した上で、適切な方法を取り入れることが重要です。

まとめ

最低賃金をはじめとする賃金上昇への対応は必要な施策である一方で、企業経営に大きな影響を与えることは確かです。特に昨今はその傾向がより顕著であるからこそ、自社の人件費状況を改めて振り返り、将来に耐えうる人事制度を検討することが重要となります。

以上