労働時間の10年変遷を読む

~所定内と残業の産業別実態~

目次

要点サマリ

- 「毎月勤労統計調査」を直近10年間分参照し、産業別の実労働時間の推移を解説します。今回の解説範囲は、常用労働者のうちパートタイム労働者を除く一般労働者の所定内労働時間・所定外労働時間です。

- 労働時間の水準は業種により大きな差があります。平均すると直近10年間で総労働時間が8時間減少しました。所定内労働時間が2.7%、所定外労働時間(いわゆる残業時間)は4.2%減少しています。

- 過重労働は従業員の健康やワークエンゲージメントを毀損するとともに、残業の常態化による残業代の固定費化は企業の損益にとっても健全ではありません。能動的で適切な残業時間管理が必要です。

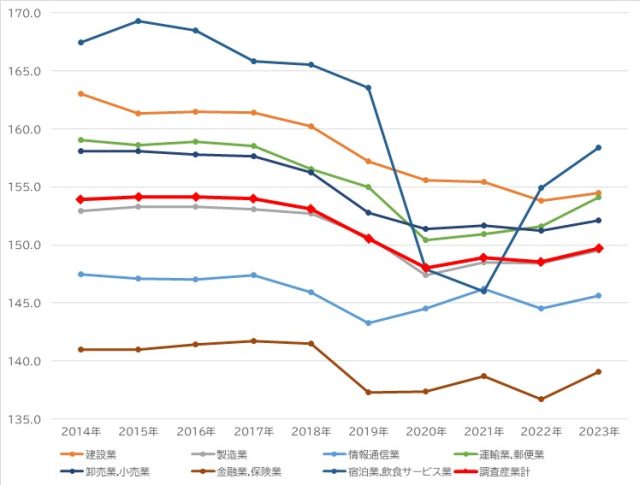

データ解説1:所定内労働時間の推移(図表1)

出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」(2014~23年調査、2015~24年公開)に基づき作成

※業種は抜粋一部

※「所定内労働時間」…労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数

所定内労働時間は2019年の働き方改革により減少に転じ、2020年にはコロナ禍によりさらに大幅に減少しました。緊急事態宣言等による店舗の営業時間短縮等経済活動の停滞が大きく影響しています。宿泊業,飲食サービス業を筆頭に、運輸業,郵便業や製造業にて顕著な傾向です。その後、2023年にかけて再度増加傾向に転じています。

コロナ禍の期間(2020年・21年)を除く平常時に、継続して最も所定内労働時間が長いのは、宿泊業,飲食サービス業です。

一方、情報通信業と金融業,保険業はもともと所定内労働時間が平均よりも短く、この10年での短縮幅の小さい産業です。

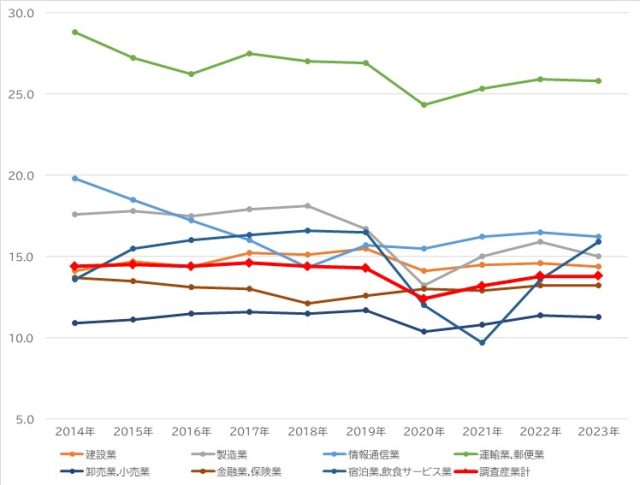

データ解説2:所定外労働時間の推移(図表2)

出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」(2014~23年調査、2015~24年公開)に基づき作成

※業種は抜粋一部

※「所定外労働時間」…早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数

次に、所定外労働時間、いわゆる残業時間を参照します(図表2)。時間数の増減は図表1の所定内労働時間の増減より小さく見えますが、外部環境の変化や繁閑によるボラティリティは大きい傾向にあります。例えば、コロナ禍の影響を直接的に受けた宿泊業,飲食サービス業では、2020年の所定外労働時間が前年の約72%まで激減しています。

また、大企業には2019年4月から、中小企業には2020年4月から時間外労働時間の上限規制が適用されており、製造業など一部の産業では残業抑制の傾向が見られます。

上限規制の適用が5年間猶予されていた運輸業,郵便業は所定外労働時間が継続して突出しています。

人事施策への活用例

実労働時間は、業種特性と外部環境、事業の状況により大きく変動します。働き方改革やコロナ禍と競争力強化など様々な要因にさらされ、各企業が変化することを余儀なくされました。

言うまでもなく、過重労働は労働者を危険にさらし、離職や採用魅力の低迷など事業の継続性の観点でリスクがあります。また繁閑や損益と労働時間数が連動しない場合には、残業が常態化し残業代が固定費化する懸念があります。

まずは、労働時間、特に残業時間の実態を把握しましょう。さらに、妥当性の検証、能動的に労働時間・残業代をコントロールする策を検討することが必要です。

まとめ

直近10年の所定内・所定外労働時間の推移から、労働時間の水準や外部環境の変化へのボラティリティには業種特性による違いが顕著なこと、押並べて減少傾向にあることが分かりました。

自社の状況を定点観測すると共に、労働時間の適正化や、業績に応じたコントロールを実現し、従業員のワークエンゲージメントと企業価値の持続的な向上を追求しましょう。

以上