投稿日:2025.09.04 最終更新日:2025.10.03

研究開発費と能力開発費

~売上高比率から現状を読み解く~

目次

要点サマリ

- 「企業活動基本調査」の直近10年分から研究開発費とその売上高比率、能力開発費とその売上高比率の推移と、現在の産業別の売上高研究開発費比率と売上高能力開発費比率の様子を解説します。

- 10年間の推移では研究開発費とその売上高比率は緩やかに上昇しました。一方で能力開発費とその売上高比率は横ばいから微増に留まっています。

- 産業別にみると、製造業は売上高研究開発費比率が、小売業・サービス業は売上高能力開発費比率が相対的に高いです。

- 研究開発の強化に比して能力開発の伸びが鈍いままでは、企業の競争優位性維持・拡大の観点で不十分です。

データ解説1:研究開発費・売上高研究開発費比率 / 能力開発費・売上高能力開発費比率の推移

企業が何に対して投資を行うかが、企業の競争力を左右します。特に、人材への投資は企業価値の創造に直結するため重要です。

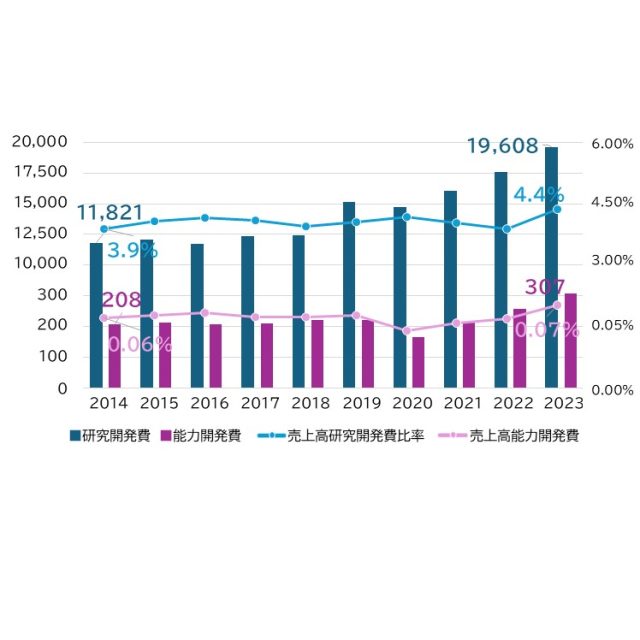

経済産業省の企業活動基本調査によると、2014年度から2023年度にかけて研究開発費とその売上高比率は緩やかに上昇しました。一方で能力開発費とその売上高比率は横ばいから微増に留まっています。

【図表1:研究開発費・売上高研究開発費比率 / 能力開発費・売上高能力開発費比率の推移】

出所 経済産業省 2014年度~2023年度 企業活動基本調査 より作成

※研究開発費:新しい製品・サービス・生産方法の開発、既存製品の改良、その成果の具体化に要する費用のこと

※能力開発費:講師・指導員経費、教材費、外部施設使用料、研修参加費・研修委託費、大学・大学院・学校への授業料助成など

つまり、研究開発への投資は伸びているものの、能力開発への投資は弱い傾向にあります。この状態が続くと、例えば、プロダクトやソリューションは開発されるが、ビジネスを企画推進する力が不足するなど、事業成長の機会を損なう可能性があります。

データ解説2:産業別 売上高研究開発費比率×売上高能力開発費比率

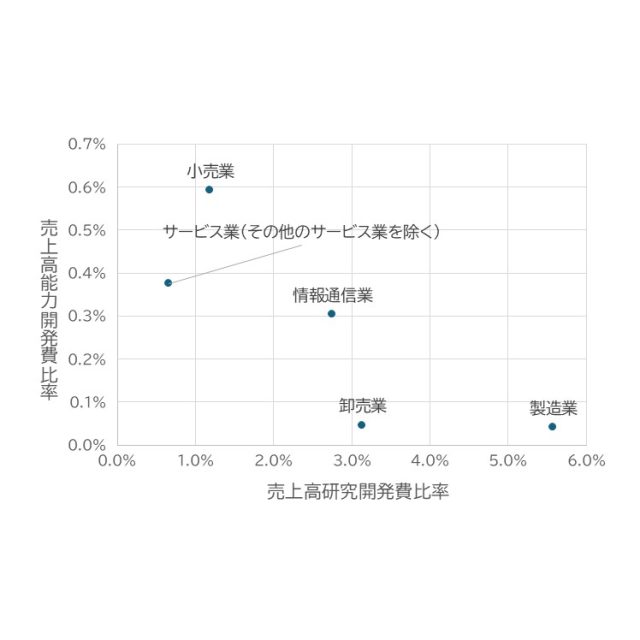

産業別に見ると、研究開発費は製造業が突出し、次いで卸売業、情報通信業・小売業・サービス業と続きます。能力開発費は小売業が最も高く、次いでサービス業、情報通信業が高いですが、製造業・卸売業は低い傾向です。

【図表2:産業別 売上高研究開発費比率×売上高能力開発費比率】

出所 経済産業省 2023年度 企業活動基本調査 より作成

研究開発費比率が相対的に高い製造業では、新製品・サービスの事業化、海外展開、サービタイゼーションなどに注力し、研究開発費が重視されがちですが、戦略立案・顧客価値検証・収益モデル設計を担う人材の育成として能力開発への重点投資を行うことで、研究開発の投資対効果を一段と高められる可能性があります。

一方、小売業・サービス業は、能力開発費比率が相対的に高いものの、研究開発費比率は低い傾向です。これらの産業はマンパワーが業績に影響しやすいため、事業成長には能力開発への投資が重要です。ただし、能力開発費は売上高比率こそ高いものの、絶対額はまだ低水準のため、更なる増額の余地があります。能力開発で育成した人材や顧客からの改善要望を迅速に戦略へ取り込み、研究開発(新規・既存の製品・サービスの開発・改良や、オペレーションの効率化など)に計画的に投資することで、相乗効果が期待できます。

人事施策への提案

企業が競争優位を維持・拡大するには、産業特性を踏まえ研究開発と能力開発の両輪を充実させることが必要です。同業平均データと自社水準を比較し、自社の立ち位置を認識し意図的な配分戦略を持ちましょう。また、投資が売上や利益に貢献するまでには時間がかかるため 、中期的な計画とKPIでの進捗を管理しましょう。

まとめ

事業における価値の源泉を研究開発×能力開発の両輪で考え、何に・誰に対して投資するのかについて全体戦略を明確に設計することで、投資リターンを確度高く事業成果へ展開し、企業成長と競争優位性の実現を図ることが肝要です。