投稿日:2025.08.26 最終更新日:2025.10.03

役職比率構造の変化

~年齢上昇を経験活用の資産とする~

目次

要点サマリ

- 「賃金構造基本統計調査」を過去10年間の推移を5年単位で参照し、役職別比率、平均年齢の推移を解説します。

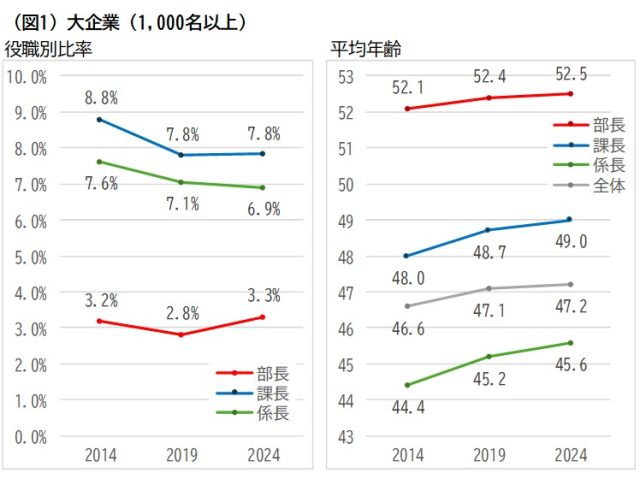

- 大企業の傾向について、役職比率は横ばい〜微減でポスト増はなく、平均年齢は上昇傾向(特に部長以外)。昇進停滞と役職滞留により、若手登用機会が減少しモチベーション低下のリスクがあります。

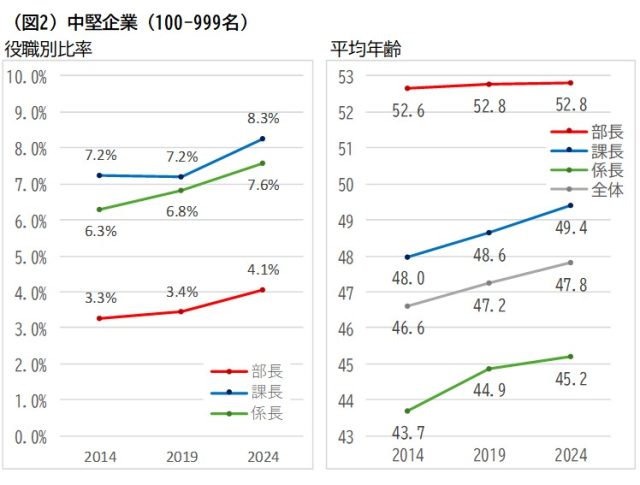

- 中堅企業の傾向について、役職比率は増加し管理職層は厚みを増すが、平均年齢も上昇。ポスト増が若手抜擢に直結せず、中高年層が占有し新陳代謝低下が懸念されます。

- 施策の方向性としては、専門職化・プロジェクトリーダー・メンターなど多様な活躍の場を整え、データ可視化と役割・評価・育成を連動させた仕組みへの再構築が鍵です。

データ解説1:大企業(従業員1,000名以上)の傾向

大企業における部長・課長・係長などすべての役職の比率は横ばいか微減傾向にあります。ポスト数が増えていないことから、組織規模や階層構造に大きな変化は見られません。

一方、平均年齢を見ると、部長を除くすべての役職で上昇傾向が続いています。これは、昇進スピードの鈍化や役職滞留を示唆しており、世代交代が進みにくい構造になっている可能性があります。

ポスト数の限界と年齢構成の高止まりが重なることで、若手が管理職に上がる機会が減少し、モチベーションや定着率にも影響が及ぶリスクが考えられます。

【図1 大企業(従業員1,000名以上)の傾向】

出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

データ解説2:中堅企業(従業員100〜999名)の傾向

中堅企業では様相が少し異なります。2014年から2024年にかけて、各役職の比率が全体的に上昇しており、組織の拡大や制度の見直しによって管理職層が厚みを増していることがうかがえます。しかし、平均年齢は大企業と同様に部長以外で上昇しており、ポストの増加が必ずしも若手登用につながっていない現状があります。

チャンスは増えているように見えても、実際には経験豊富な中高年層がそのポジションを担い続けているため、若手が抜擢されるケースは限定的です。このままでは組織の新陳代謝が鈍化し、変化対応力が低下する懸念があります。

【図2 中堅企業(従業員100〜999名)の傾向】

出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

人事施策への活用ポイント

近年法制度の整備により「70歳までの雇用確保」が求められ、定年延長や再雇用制度の導入は多くの企業で進行中です。その結果、企業全体の平均年齢は着実に上昇しています。年齢上昇の流れは制度的にも不可避ですが、それを組織硬直化の要因とするか、経験活用の資産とするかはマネジメントの設計次第です。重要なのは、部長・課長といった固定的なライン職だけに人材を押し込めるのではなく、仕事や役割を基準とした柔軟なポジション設計を行うことです。専門職として知見を深める道、プロジェクト単位でリーダーを任せる機会、メンターとして次世代育成を担う役割など、年齢や職位に縛られない多様な活躍の場を用意することで、ベテランと若手の共存が可能になります。

まとめ

自社の管理職構造をデータで可視化し、役割・評価・育成を連動させた仕組みに再構築することこそが、これからの人事部門の最大のミッションといえるでしょう。