投稿日:2025.09.26 最終更新日:2025.10.03

育休取得状況の推移

~令和6年データからみる育休取得状況~

目次

要点サマリ

- 男性の育休取得率は政府目標の30%を超え、令和6年(2024年)には過去最高の41.0%に達しました。

- 「事業内保育施設」や「育児費用の援助措置」など具体的な制度導入は、過去3年間で微増傾向。さらに「フレックスタイム」「テレワーク」の導入割合は横ばい傾向です。

- 人事担当者は、育休制度を定着率向上にも繋がる重要な施策として取り組み、業界特性や自社の状況を踏まえ、活用しやすい独自の施策を検討する必要があります。

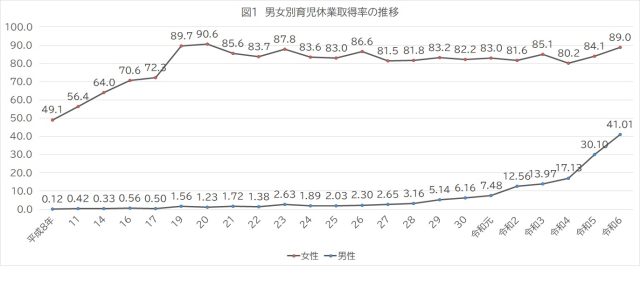

データ解説1:男女別育休取得率の推移

男性の育休取得率は政府目標の30%を令和5年(2023年)時点で達成し、令和6年(2024年)には過去最高の41.0%となりました。2年連続で10%以上の上昇が見られ、男性育休への理解は確実に進展しています。

一方で、公表されている男性の育休取得日数については、2021年度時点で平均9日にとどまっており、短さが課題です。これにより、男性の育休取得率が上昇しても、取得期間にはまだ課題が残る状況です。

【図表1:男女別育休取得率の推移】

出所 厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査 事業所調査」を元に作成

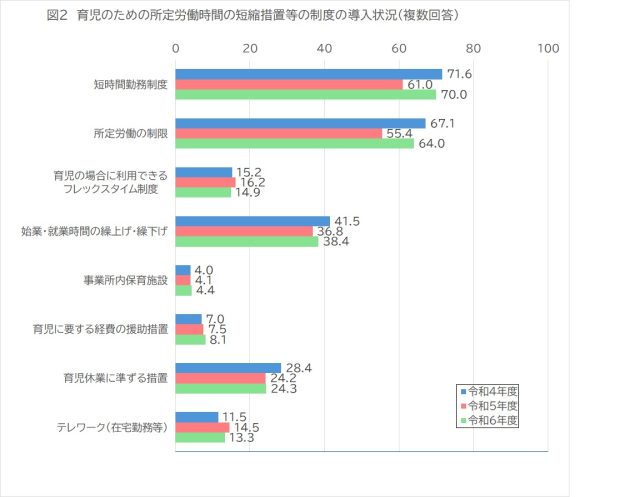

データ解説2:育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度の導入状況

育児関連制度の導入状況を見ると、「事業内保育施設」や「育児費用援助措置」の割合は過去3年間で微増しており、一定の進展が見られます。一方で、「フレックスタイム」や「テレワーク」の導入割合は横ばいです。

それらに加え、短時間勤務(時短勤務)の導入状況には業種や企業規模ごとの差が現れています。例えば、電気・ガス業や金融・保険業では導入率が90%を超える一方、建設業や製造業では70%を下回るなど、業界特性による影響が顕著に表れています。

【図表2:育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度の導入状況】

出所 厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査 事業所調査」を元に作成

人事施策への提案

以上のデータから、人事として次のことを検討し、考慮する必要があります。

① 男性の育休取得促進は、働きやすい職場環境の実現と職場の魅力向上に繋がるため、社内への周知徹底が重要となります。

② 自社の男性育休取得率を平均値(41.0%)と比較し、自社の課題や強みを明らかにする。

③ 業界特性や自社の状況を踏まえ、柔軟で独自性のある施策を検討する。例えば、育休取得者がいる職場の同僚に特別手当を支給するといった支援の仕組みを導入する企業も増加しています。

まとめ

男性育休取得は41%に到達し社会的理解が進む一方、短期取得にとどまる傾向が続きます。制度導入も業種差が大きく、自社の施策をどう独自に整えるかが今後の鍵となります。人事としては、平均取得率との比較を通じて課題を明確化し、取得者本人だけでなく職場全体を支える仕組みを検討することが重要です。育休促進は職場の魅力向上と社員定着を左右する戦略的施策であり、制度浸透と活用後の生産性向上を見据えた運用が期待されます。